今回は「MG ガンダムGP01Fb(フルバーニアン)」のガンプラレビューです。

機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORYに登場し、コウ・ウラキが搭乗するガンダムGP01FbのMG 1/100スケール版をご紹介。

1997年発売。

コアファイターII-Fbは単体で展示できるほか、ボディユニットと合体させることが可能です。

という事で、MGのフルバーニアンをレビューしていきたいと思います!

MG 1/100 ガンダムGP01Fb

MG版フルバーニアンのボックスアート。

今回のMGは1997年発売という事で、MGの中でもレトロMGに分類されるガンプラになっています。(MGでは12番目に発売)

内容的には先に発売されたゼフィランサスのリデコキットとなり、ユニバーサル・ブースト・ポッドや各部装甲などが新規造形で付属します。

ホイルシール、マーキングシール、ガンダムデカール(ドライデカール)がこちら。

肩に貼る「01.」は、ドライデカールを使用します。

コアファイターII-Fb

こちらがコアファイターII-Fb。

MGのゼフィランサスと同様に、今回もコアブロックシステムが再現されていてコアファイターII-Fb単体で展示することもできます。

後ろから。左右のユニバーサル・ブースト・ポッドなどが新規造形です。

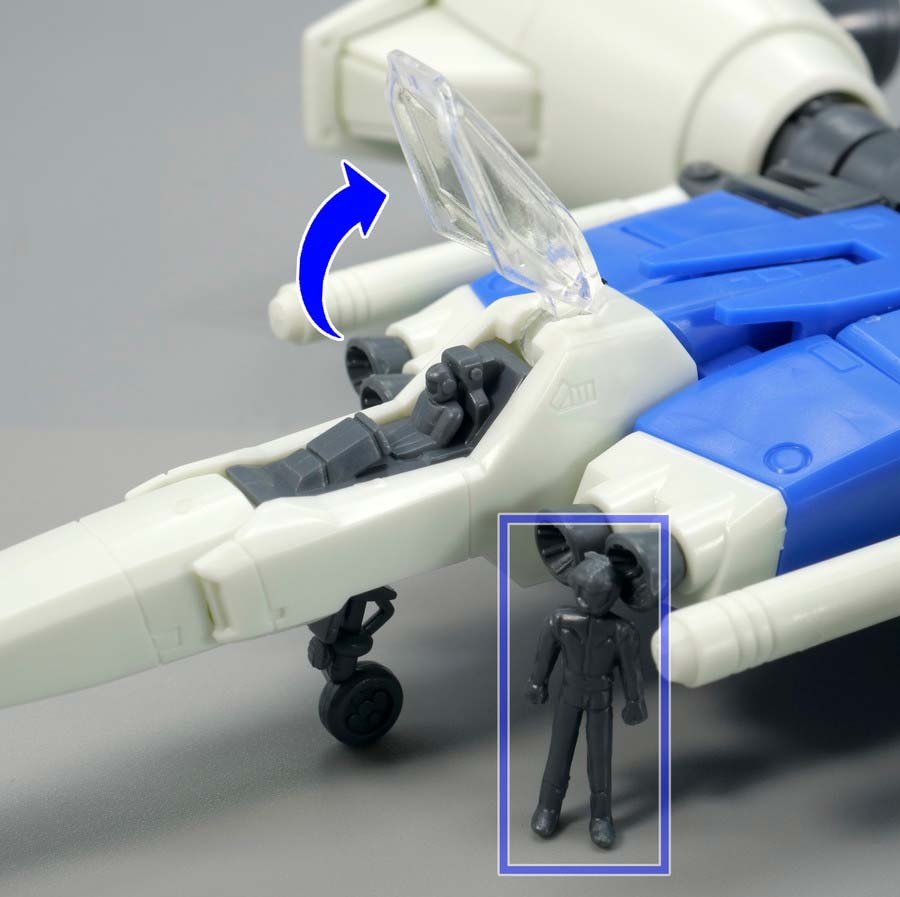

キャノピーは無色のクリアパーツになっていて、開閉します。

中には座った状態のパイロットが造形されていますが、シートなどのグレーパーツと一体化されています。

別で、↑枠の1/100パイロットフィギュアも付属するぞ!

ランディングギアが付属し、接地状態で展示できます。

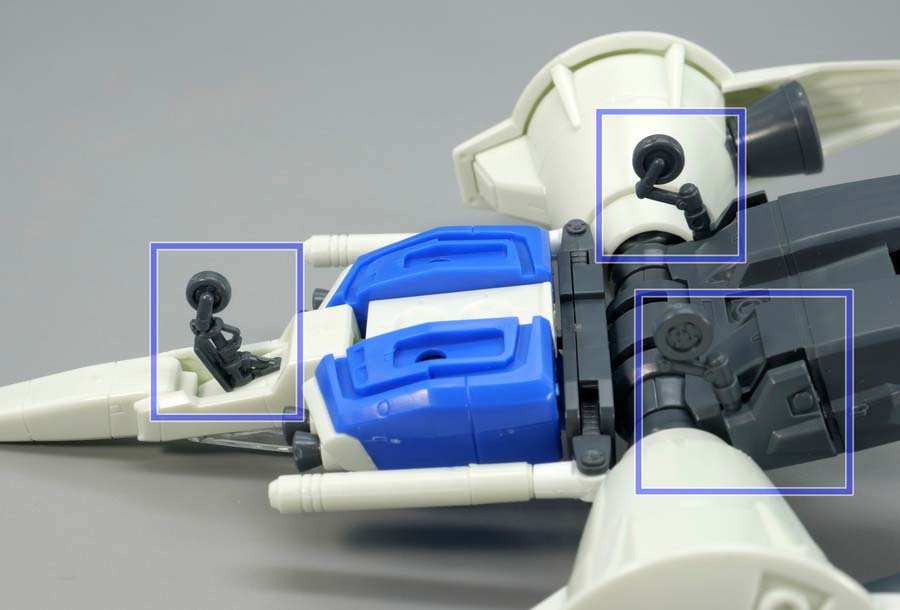

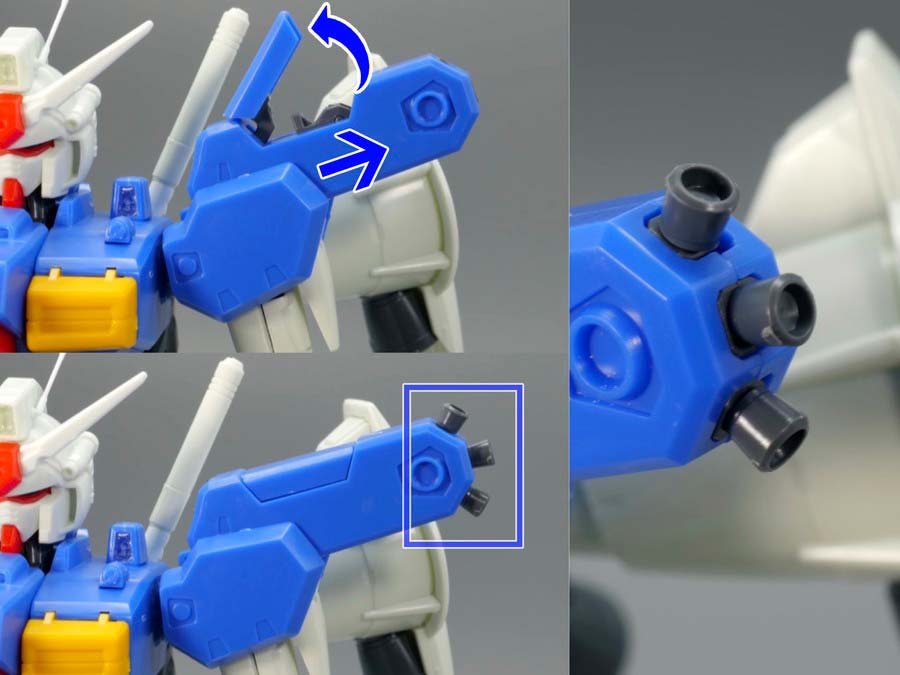

ボディユニットと合体させるにはコアファイターの機首を折りたたみ、各部↑のように動かします。

そして後ろから接続し、

下半身とドッキングすればフルバーニアンの完成です。

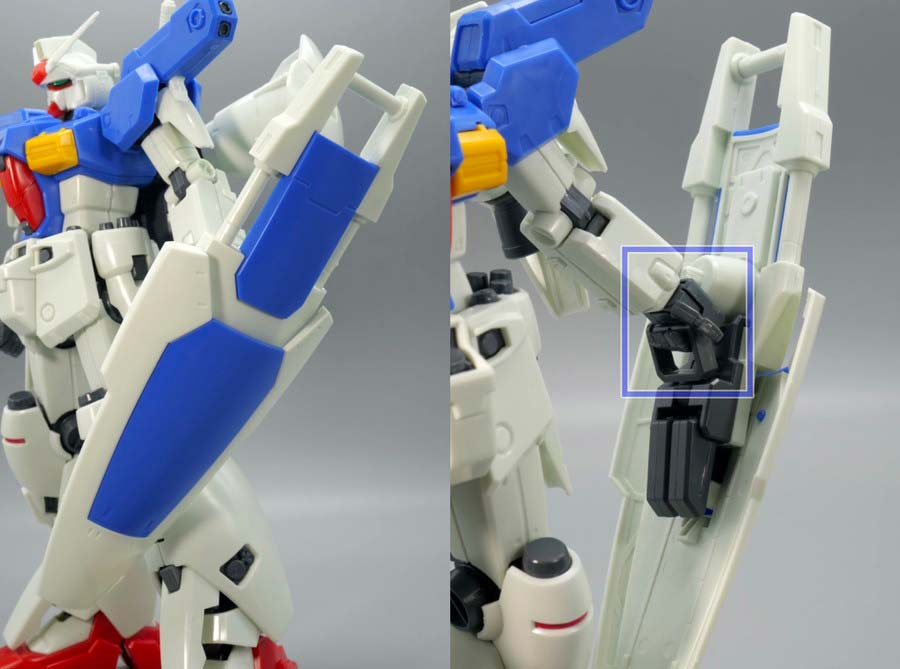

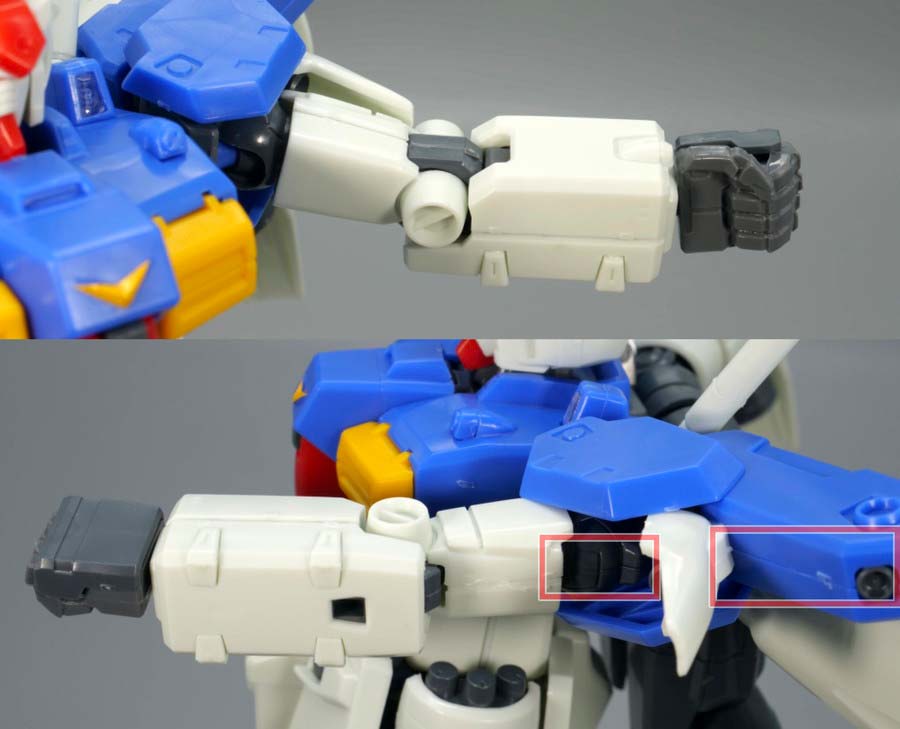

いきなり弱点になりますが、ハンドパーツの指の接続強度がゆるいためまともにシールドを持たせることができません(>ω<;)

一応前腕部の後ろ側に接続することもできますが、そちらもポロリ率が高いです。

↑という事で、今回ほかのキットから適当なハンドパーツを持ってきましたw

以後、一部交換した状態のハンドパーツを使った状態でレビューしていきますね。デフォルトの手だとまともに写真撮影ができなかったのだ……(*ノェノ;)

フルバーニアン

そして完成したMG 1/100 ガンダムGP01Fbがこちら。

白い装甲色が、ほんの少しだけ緑がかったような装甲色になっているのが特徴です。

1/100スケールだけあり、迫力あるフルバーニアンが再現されていますね。

いかがでしょうか。

今のガンプラ目線で見ると接地性がイマイチですが、自立は安定します。

あと初期MGの宿命かもしれませんが、今のMGよりも各所組む難易度が高く完成するまでにかなりの時間がかかりました。結構悩むところもあったので、そのあたり初心者モデラーさんはご注意を!(>ω<)(細かくは後述します)

それでは各部細かく見ていきます!

可動域はかなり狭く、手足はあまり開きません。

ただ、頭部の可動域はそこそこ広いです。

デザイン的にヒザ立ちは不可ですが、手足の関節は90度ほど曲がります。

コアブロックシステムをガンプラに採用しているのもあるのか、腰はほとんどまわりません。

全体的に見て、可動域が低いのが本キットの弱点となります。

このあたりはレトロMGに分類されるキットという事で、ご愛嬌といったところかな?

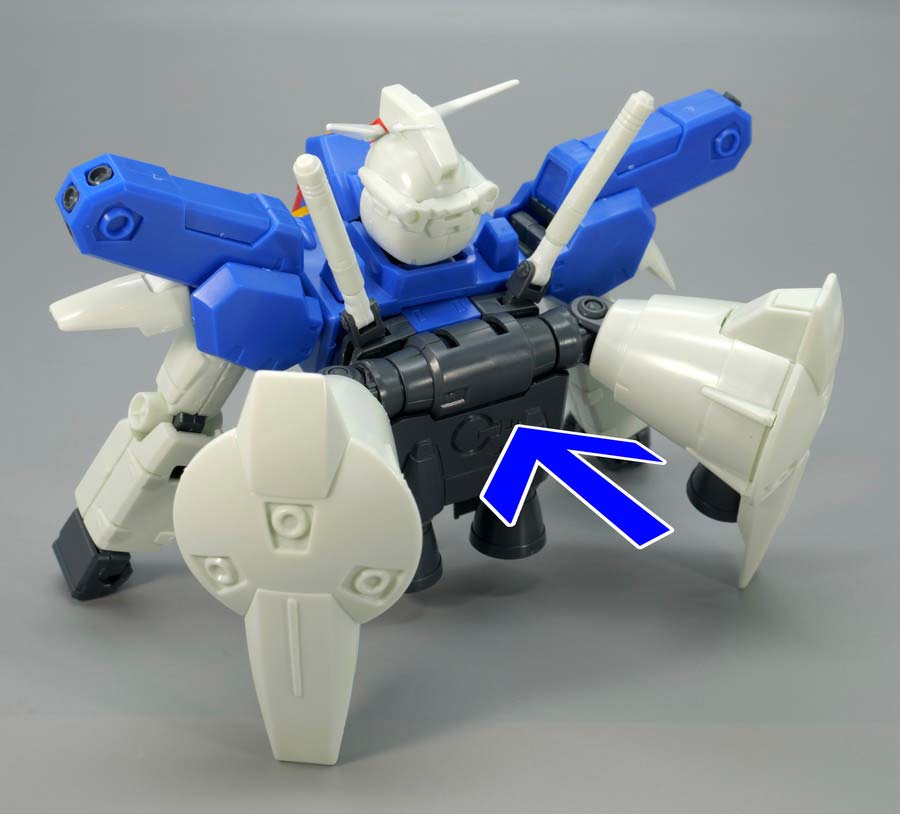

ユニバーサル・ブースト・ポッドはフレキシブルに可動します。

基部のブーストポッドジョイント(グレーのパーツ)は引き出すことができ、色々な角度に可動する点はポイント高いです。

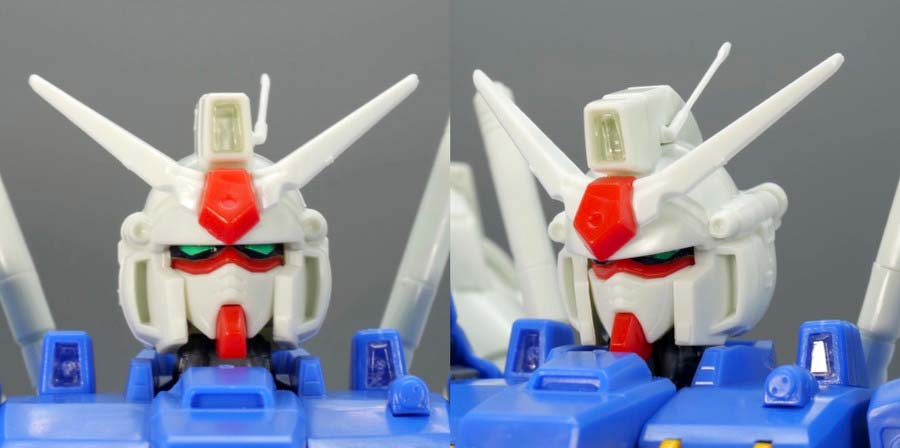

頭部をアップで。トサカのメインカメラには、クリアパーツが使われています。

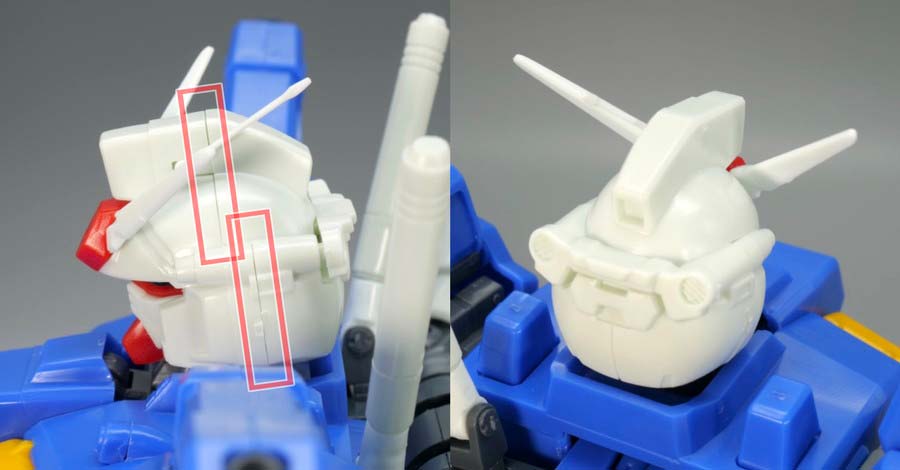

左側のモニタリング用ブレードアンテナ(細いアンテナ)はかなり細くなっているので、破損にはご注意を。一度落とした時にヒヤリとしました……(*ノェノ)

アンテナは通常タイプ(プラ)と、軟質素材(↑画像の右)の2種類が付属します。

軟質バージョンは中央のレッドが色分けされておらず、1パーツ成形。折ってしまった時の予備で使えそうです。

頭部は前後はめ込み式で、頭頂部と側面に合わせ目が出ます。

細かなくぼみなどは色分けされていないので、要塗装です。

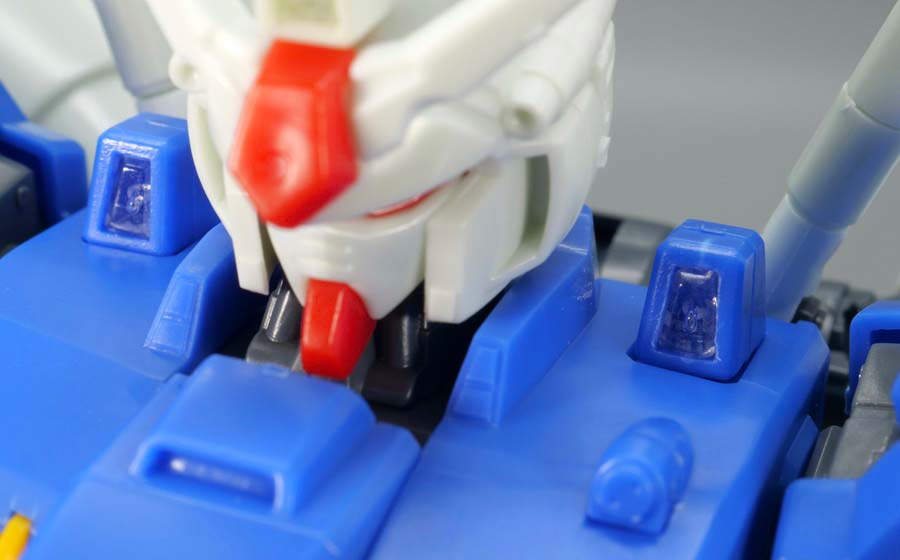

胴体上部の左右にあるサブセンサーは、クリアパーツで再現されています。

ただこのクリアパーツがなかなかはまらないため、後ろ側をニッパーで削る必要アリ。ここの取り付けだけで、5分ぐらいかかってしまいました(*ノェノ)(わたしが不器用なだけ説アリ)

胴体。中央のV字はモールドがありますが、ホイルシールで色を補います。

このあたりに関しては、意外なことに合わせ目がありません。腰部側面の合わせ目は、段落ちモールド化されています。

胸部のノズルゲート(黄色いパーツ)まわりを差し替えることにより、ノズル展開状態を再現することができます。

この状態を再現するには、一度コアファイターII-Fbを分離させる必要があります。

ノズル展開状態でパシャリ。

ショルダーバーニアユニットは、上部のカバーを開いて中のパーツを外側に引き出すことにより、バーニア展開状態を再現することができます。

古いMGながら、このあたりは凝った作りをしています。

腕部は、肩内部の球体に合わせ目あり。ショルダーバーニアユニットも前後はめ込み式で、合わせ目が出ます。

手首パーツは、「指可動タイプ」「握り手」「平手」が左右分、計6つ付属します。

この指可動タイプの作りが古くまともにシールドが持てないので、今から組む場合は別途MSハンドなどのカスタムパーツで代用するのがオススメです。というか必須だと思いますw(>ω<)

腰部をアップで。初期MGあるあるかもしれませんが、一部やたらツヤツヤなプラパーツになっていて少し違和感アリ。(↑でいうと腰部サイドアーマーですが、画像では伝わりづらいかも)

足は、昔ながらのボールジョイント接続です。

脚部は「付け根ブロック」「関節フレーム」「足首まわり」「ソール」に合わせ目が出ます。

各部アップで。このあたりの装甲カバーは開閉し、中も細かく造形されています。

フルバーニアンの特徴の一つ、プロペラントソールがこちら。

普通の足首パーツに、前後から取り付けます。

「ガンダム試作1号機、フルバーニアン行きます!」

コウ・ウラキ、フルバーニアン出撃!

それでは武装を見つつ、アクションポーズいってみます!

ビーム・ライフルがこちら。ビームジュッテのエフェクトパーツは付属しません。

サイトスコープにはクリアパーツが使われています。一応デフォルトのハンドパーツでも持たせることができますが、油断していると落ちてしまう感じ。

ビーム・ライフルで攻撃!

……可動域は狭いぞ!w

「しぃぃぃずめぇぇぇぇ!」

シールドで防御。

ちなみにシールドはスライド可能し、前腕部後ろ側へ接続することもできます。

シールド裏側には、しっかりと2つのEパックが搭載されています。

背中のビーム・サーベルは着脱でき、手に持たせることができます。

クリアレッドのビーム刃も2本付属。

斬!

MG 1/100 ガンダムGP01ゼフィランサスと比較。

頭部や武器をはじめ一部共通ランナーが使われていますが、新規造形パーツが多いです。

こう見比べてみると、全高が高くなっているのが見て取れますね。

アップで比較。

MG版ゼフィランサスのレビューは↓でどうぞ。

HGUC版(左)RG版(中央)と一緒に、フルバーニアンのガンプラバリエーションでディスプレイ。

HGUC版は2000年発売。RG版は2013年発売という事で、この中ではMG版が一番古いガンプラになります。

スケールにこだわりがなければ、今から買うならRG版がオススメかもしれません。

コウ・ウラキのフィギュアとディスプレイ。

「フルバーニアン、ミッションクリア。帰還します」

MG 1/100 ガンダムGP01Fbの感想

ということでMGフルバーニアンのご紹介でした。

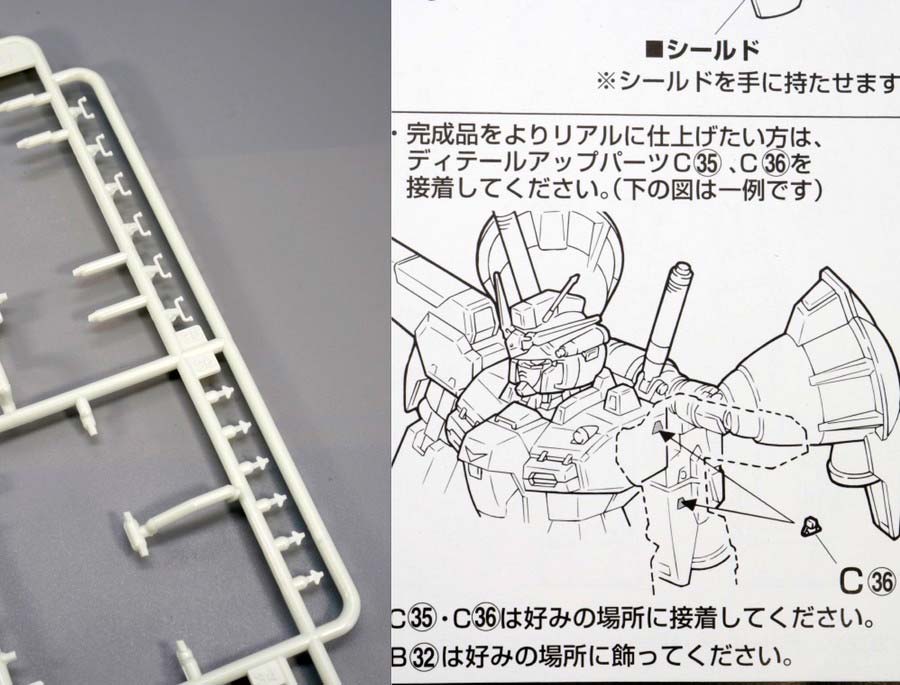

まず補足情報ですが、↑のようにディテールアップパーツも付属するため好みの場所に接着して楽しむこともできます。

1997年発売の古いMGという事で、今のガンプラ目線で見た場合「可動域」「色分け」など満足いかない可能性がある点はご注意を。

特にまともにシールドを保持することができないため、ハンドパーツは1/100のビルダーズパーツなどに交換推奨です。

実際試してないので無改造で交換できるかわかりませんが、今からMGのフルバーニアンを組むなら同時購入した方がストレスがないと思いますぞ。

以上、「MG 1/100 ガンダムGP01Fb」のガンプラレビューでした!