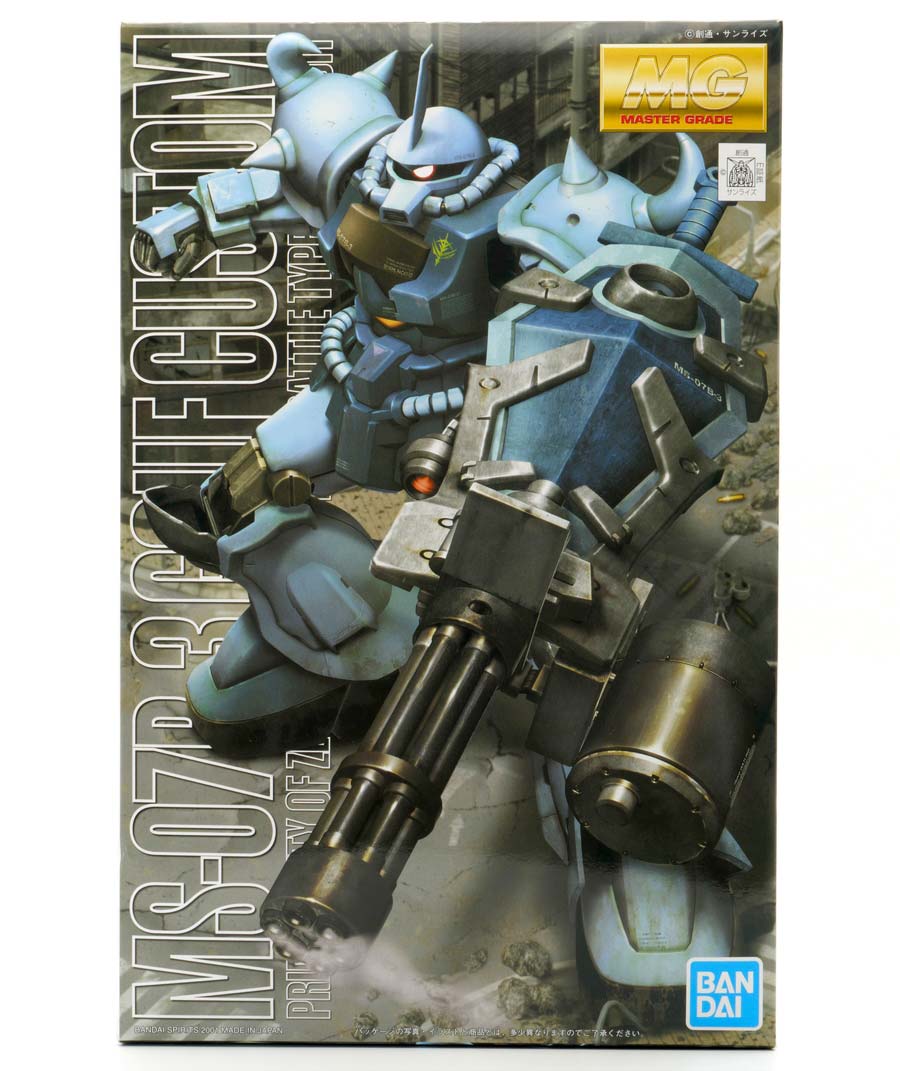

今回は「MG グフカスタム」のガンプラレビューです。

機動戦士ガンダム 第08MS小隊に登場し、ノリス・パッカードが搭乗するグフカスタムのMG版をご紹介。

2001年発売。

ガトリング・シールドの砲身は一本ずつ精巧に再現されており、ヒート・サーベルを収納可能。

ヒート・ロッドは差し替え+リード線により、射出状態が再現できます。

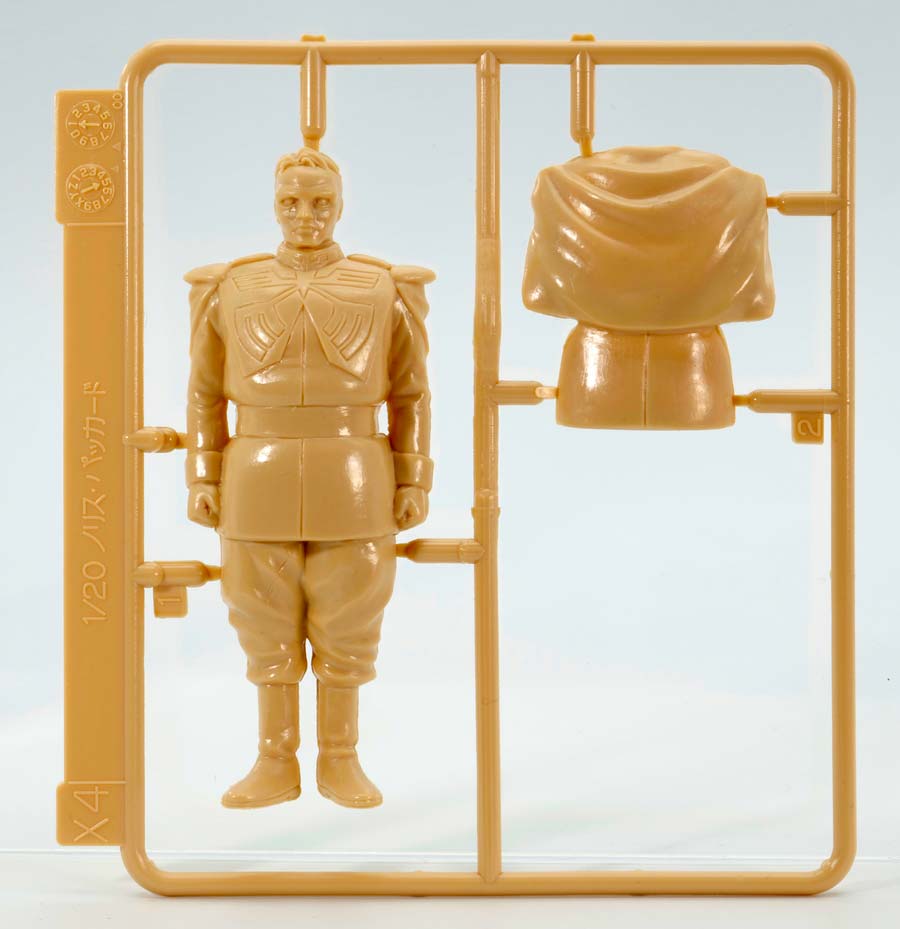

1/20ノリス・パッカードのフィギュアも付属。

という事で、MGグフカスタムをレビューしていきたいと思います!

MG グフカスタム

人気機体、グフカスタムのマスターグレード版。

2001年発売という事で、もはや25年前に発売された古いMGになりますが、今回は「今のガンプラ目線で見た場合どんな出来になっているのか!?」という視点で見ていこうと思いますぞ!(*_*)

マーキングシールのほか、ガンダムデカール(ドライデカール)も付属します。

付属品一覧がこちら。

※「シールド・ガトリング(ヒート・サーベル/3連装35mmガトリング砲含む)」「差し替え用ヒート・ロッド」「1/20ノリス・パッカード」「1/100ノリス・パッカード」

手首パーツは4本指を切り替えるタイプで、左右とも「武器持ち手」「人指し指を突き出した手」「平手」の3パターンに切り替えできます。

1/20ノリス・パッカードのランナーがこちら。

組み立てるとこんな感じ。

プラ材質ではないので、ゲート跡の処理の仕方には気をつけてね!

1/100のフィギュアもアップでパシャリ。

↑の立ち姿のほか、コクピット内部に座らせるタイプのものも付属します。(後述)

そして完成したMGグフカスタムがこちら。

……とても25年前に発売されたガンプラとは思えない良プロポーションで立体化されていますね……(*_*;)

ちなみに、Ver.2.0ではない方のMGグフのリデコキットになるのですが、グフカスタムの特徴的な外装や武装などほとんどは新規造形になっています。

これは当時製作されたバンダイの開発陣の気合いが伝わってきますね。

接地性・自立性ともに高く、キレイなカトキ立ちで展示できるのも売りと行ったところ。

成形色もライトブルーを主体としたキレイな色合いで再現されています。

ただ、今のガンプラ目線で見た場合は弱点もあります。

それでは各部細かく見ていきます!

いきなり弱点になるのですが、可動域は広くありません。

腕は水平まで上がらず、開脚範囲も狭いです。

手足の関節は90度ほど曲がりますが、上半身が前後・左右と柔軟に動くわけではないので、ヒザ立ちするには少し無理が出ます。

また、腰もほとんどまわりません。

当時としては標準的だったかもしれませんが、最近の超絶可動するMGに慣れている場合は可動の面での期待は禁物といったところです。

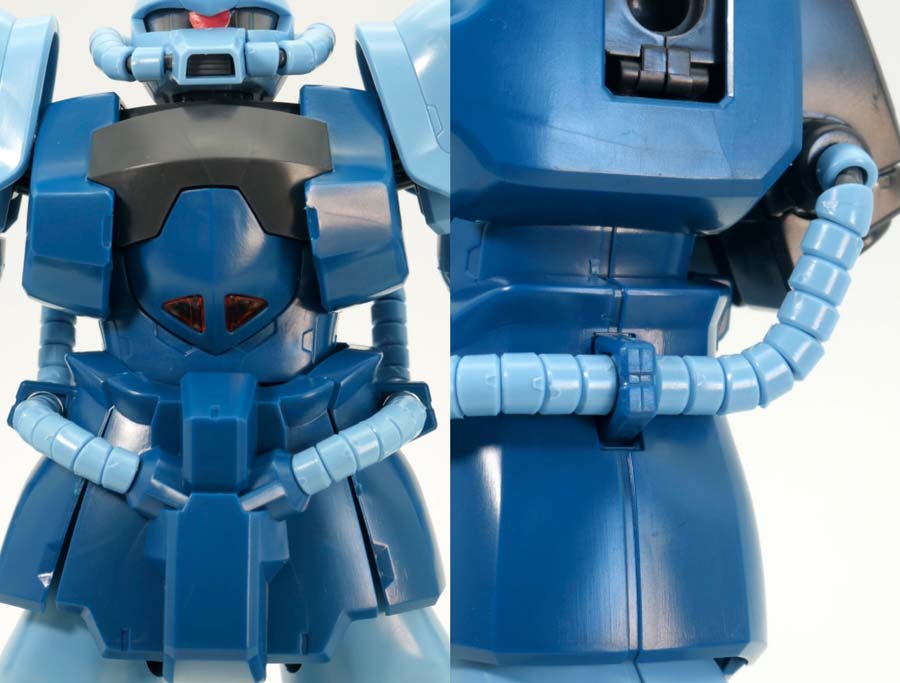

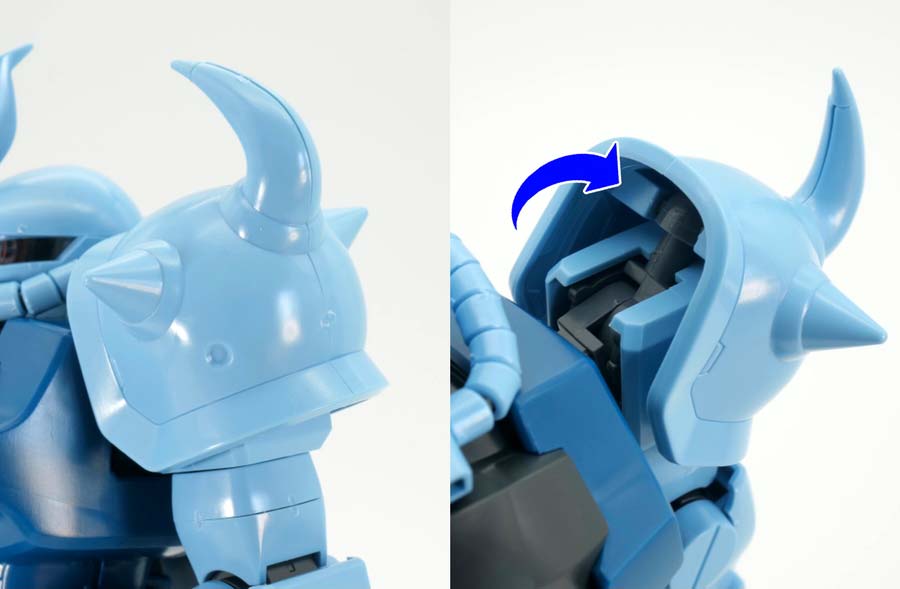

頭部をアップで。ひさし部分には合わせ目が出ます。

モノアイは無色のクリアパーツになっており、表面にピンクのシールを貼る仕様です。

横、後ろから。MGらしく、動力パイプはすべて別パーツで再現されています。

頭頂部のパーツを外し、モノアイを動かせば左右を向く事ができます。

ただ↑のクリアパーツを外さないと動かしづらいうえ、クリアパーツ自体外れにくいので手軽にはモノアイ可動できない感じです。

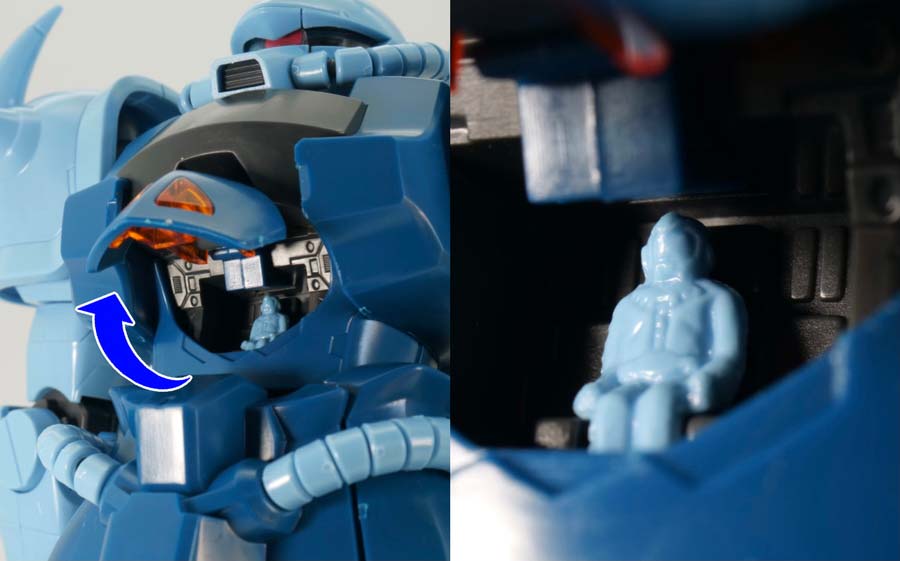

胴体をアップで。コクピットハッチにはクリアオレンジのパーツが使われています。

腰回りの動力パイプは、頭部と同様すべて別パーツ化されているのが特徴です。

コクピットハッチは開閉します。

中に乗せるフィギュアも1体付属するぞ!

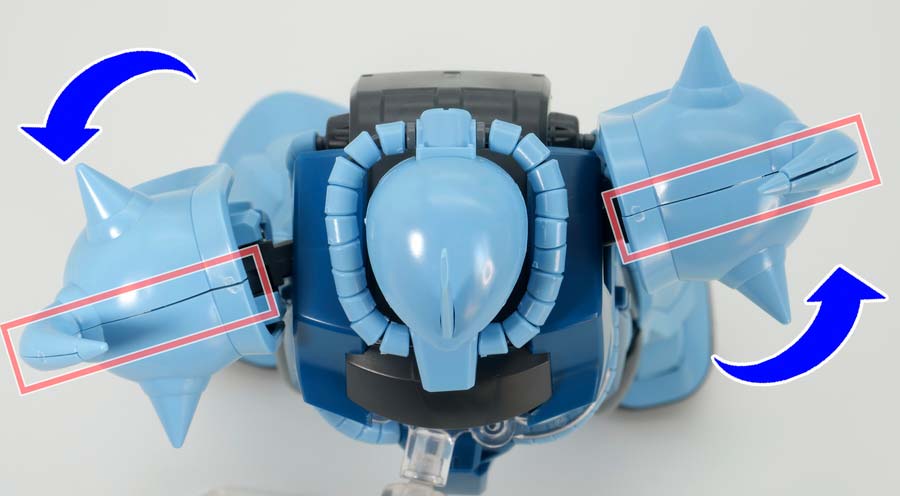

肩まわりはこのような構造で、「胴体への接続」「スパイク・アーマー側」ともにボールジョイント接続となります。

スパイクアーマーの内側にもモールドが刻まれているのがいい感じです。

可動の邪魔にならないよう、ある程度可動します。

ただ、肩は前後はめ込み式のため上部から側面にかけて目立つ合わせ目が出ます。

肩の前後可動には優れており、↑まで可動します。

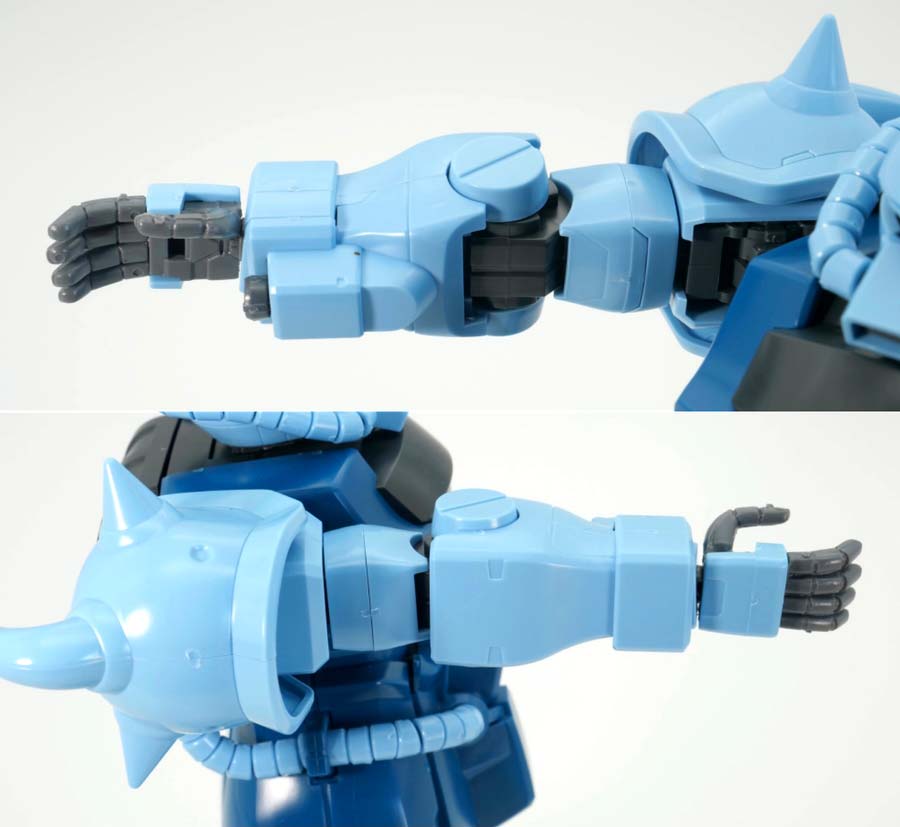

腕部をアップで。二の腕と前腕部の合わせ目は、作例準拠ではモールド扱いでした。

グレーの関節部にはABS樹脂が多用されているため、塗装の際はご注意を。

また、一部の関節にはビスを使うためプラスドライバーが必須となります。

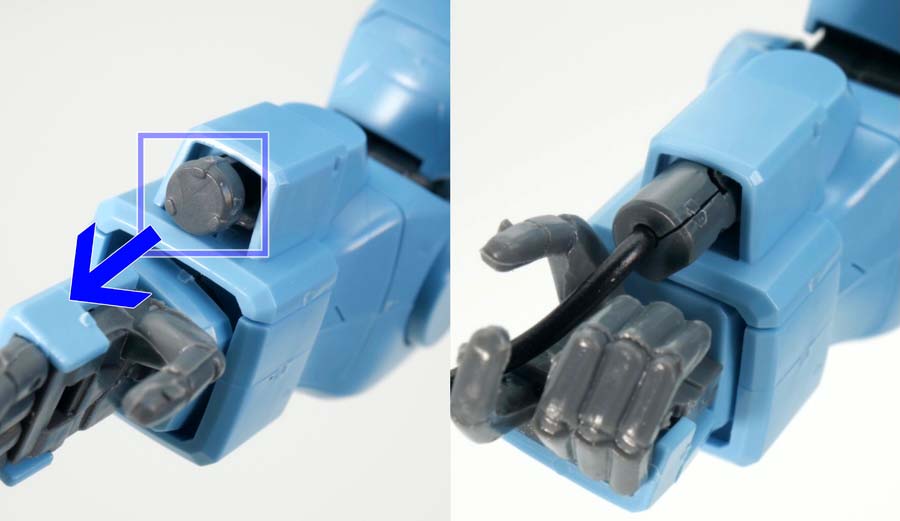

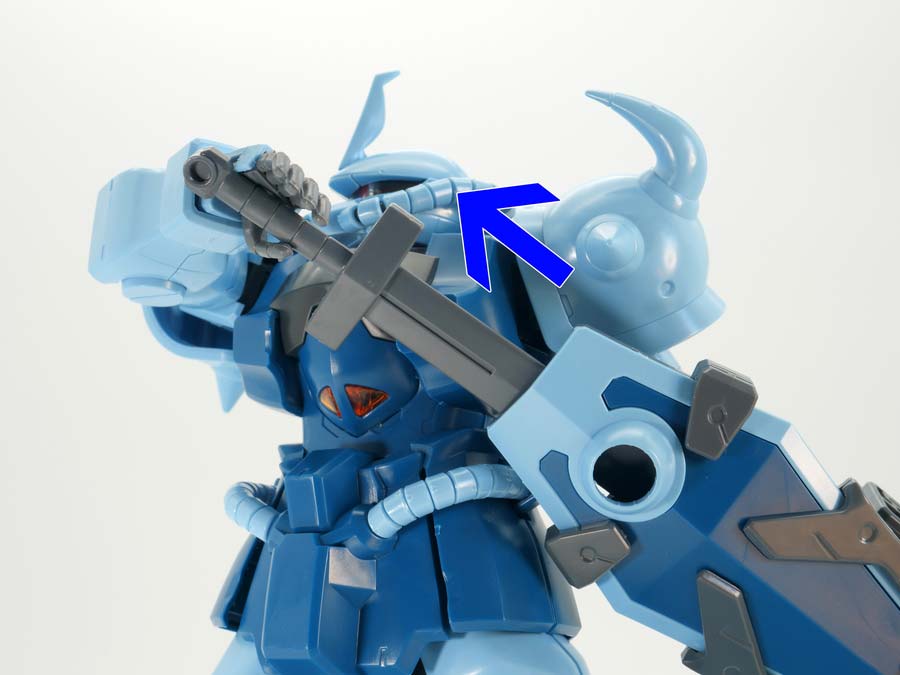

右手にはヒート・ロッドを装備しています。

射出状態を再現するには、↑枠のパーツを外し展開用のヒート・ロッドと指パーツに差し替えます。

ヒート・ロッドで攻撃!

リード線は形状を記憶するため、ウネウネさせた状態でも展示する事ができます。

「目の良さが命取りだ!」

本体のレビューに戻って。意外なことに、脚部に合わせ目はありません。

すべて段落ちモールド化されており、足裏に肉抜きもありません。

ランドセルのスラスター2基は地味に可動しますが、内部はレッドで要塗装です。

グフカスタム、出撃!

それでは武装を見つつ、アクションポーズいってみます!

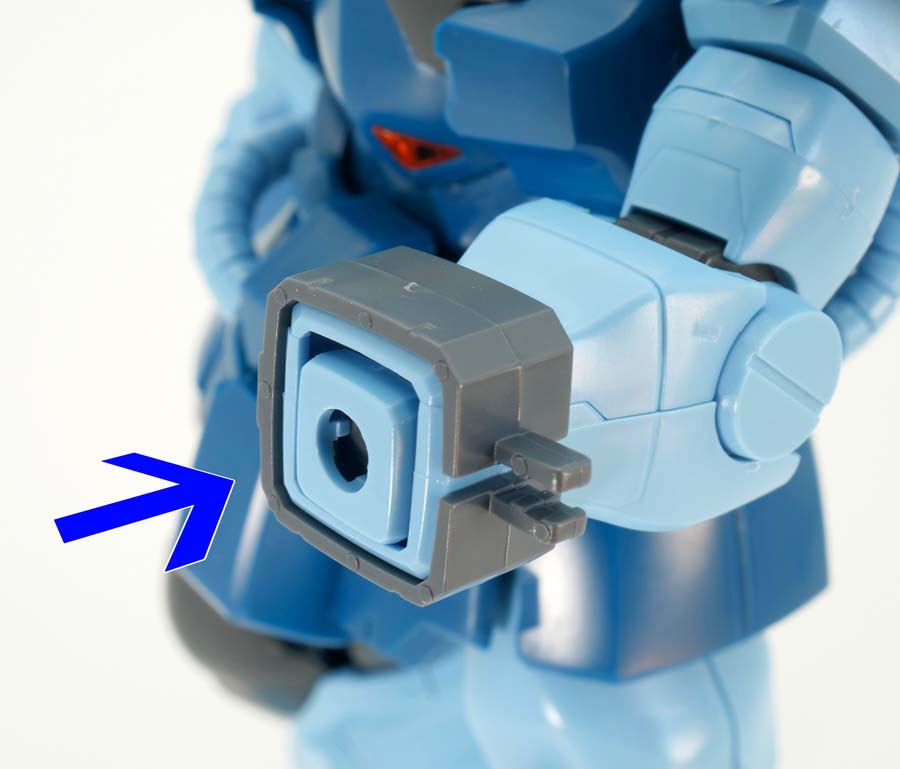

ガトリング・シールドを装備させるには、左腕の手首に↑のパーツを装着します。

ガッチリと装着させたガトリング・シールドの全体図がこちら。

かなり重いため、肘関節が重さに負けて垂れ落ちてきます。肘関節はポリキャップ接続になるのですが、あらかじめ接続強度を少し強めて組んだ方がいいかもしれません。

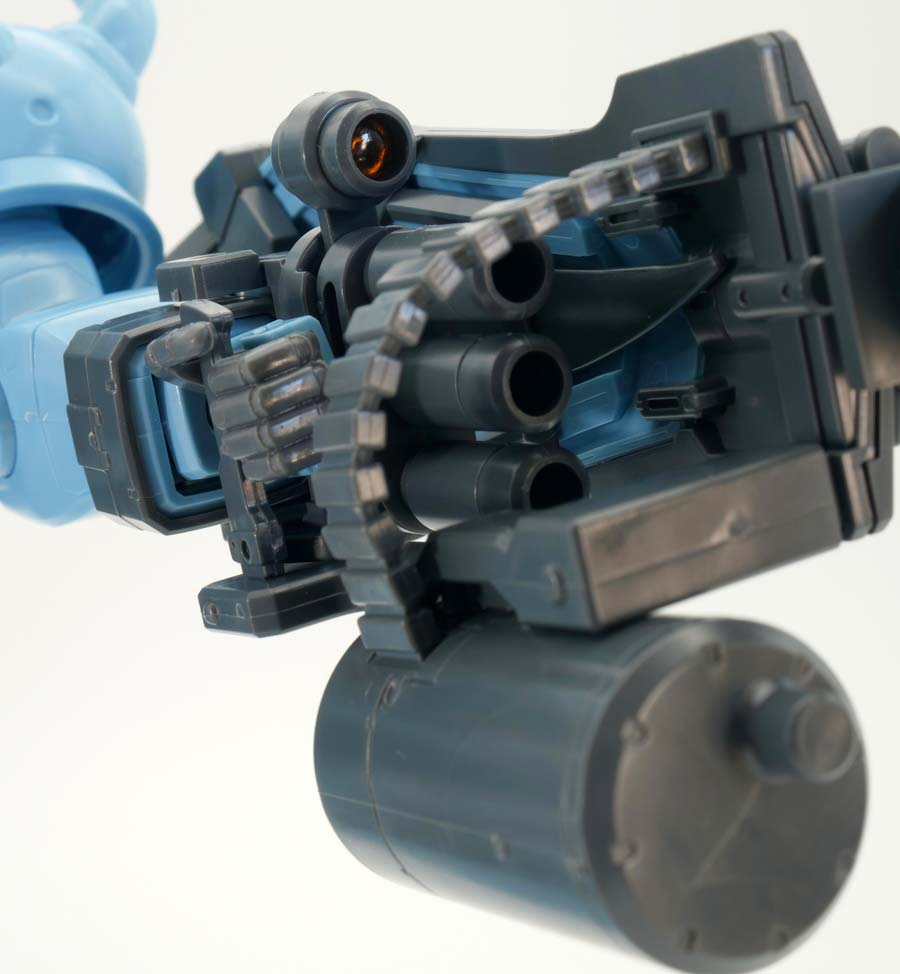

ガトリング部分をアップで。

グリップを握り、前腕部に接続して保持させるため、ポロリの心配はありません。

一部グレーの部分に合わせ目はありますが、量は少ないです。

クリアパーツが使われている部分もアリ。

アップで見てもハイディテールな見た目で再現されています。

ガシュンガシュン……

ガトリング・シールドで攻撃!

カッケェ!(>ω<;)

シールドに収納されているヒート・サーベルは引き抜く事ができます。

ヒート・サーベルは、シンプルな2パーツ構造です。

ハンドパーツ内の凹凸を合わせて持たせるため、ポロリ率は低いです。(ガッチリ固定されるわけではありませんが)

戦場に現れるノリス!

飛び降りるグフカスタム!

アクション!

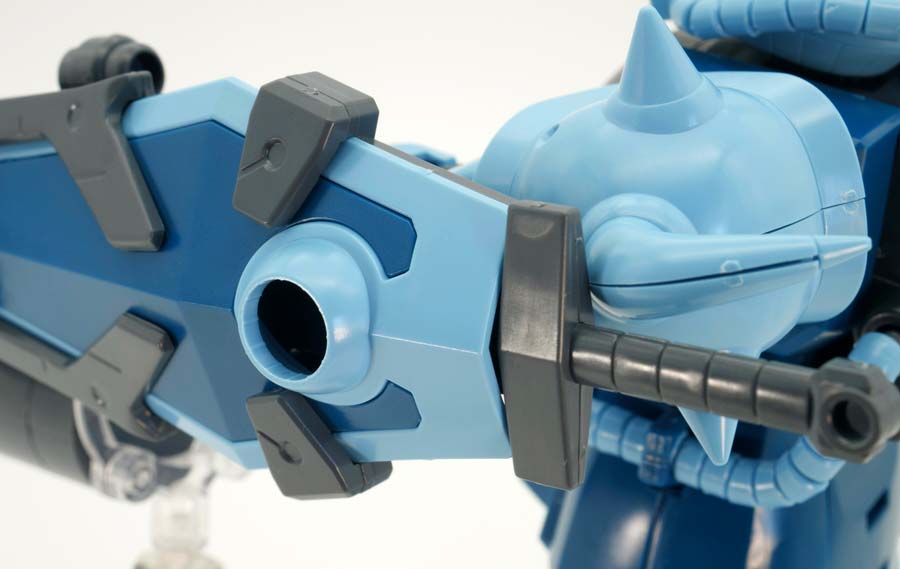

シールドを外せば、3連装35mmガトリング砲がむき出しになります。

攻撃!

劇中のように、この状態でシールドをつける事もできます。

ただ、シールドにかぶせている「上側グレーのパーツ」がガトリングとの接続凹凸軸になっているため、グレーのパーツを外す事はできません。

撃ちまくるノリス!

イージーエイトと交戦!

MG 1/100 ガンダムEz-8と比較。

HGUC 1/144 グフカスタム(左)と比較。

HGUC版は今回のMG版の9年後、2010年に発売されました。

今回のMG版より、最新のグフカスタムとなります。

「ふっ、面白い人生であった…。だが、負けん!」

MG グフカスタムの感想

ということでMGグフカスタムのご紹介でした。

可動域こそ狭いものの、とにかく見た目特化なMGといった印象です。

HGUC版はガトリング・シールドの重さで腕が垂れ落ちてくる事がなかったり、モノアイが動かしやすかったり、MG版より勝っている部分があります。

その反面、MG版の方が合わせ目が少なかったり、動力パイプがすべて別パーツだったり、クリアパーツを使っている部分が多かったりするので、どちらを選ぶのも一長一短という感じです。

MG版最大の長所は、立ち姿やプロポーションはとても25年前に発売されたガンプラとは思えない出来を誇っている点。

最近のガンプラのように超絶可動を期待すると肩透かしを食らうと思いますが、見た目に関しては今のガンプラ目線で見ても普通にかっこいいので、グフカスタムファンのモデラーさんにはかなりオススメだと思いますぞ(*_*)

以上、「MG グフカスタム」のガンプラレビューでした!